In Zeiten unbegrenzter finanzieller Ressourcen waren die Begriffe „ärztlich empfehlenswert“ und „medizinisch notwendig“ weitgehend deckungsgleich. Angesichts der Mittelverknappung und stringenten Budgetierung verengt sich der Ermessensspielraum des Arztes jedoch zusehends. In dem folgenden Beitrag stellt Dr. med. Lothar Krimmel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dar, wie die Ökonomie den Leistungsanspruch bestimmt. Die Budgetierung führt seiner Ansicht nach zwangsläufig in eine Zwei-Klassen-Medizin – mit dem Arzt in der aufgezwungenen Rolle des Rationierers.

Derzeit taucht in der Diskussion um die Arzneimittel- und Heilmittelbudgets in der gesetzlichen Krankenversicherung immer wieder ein Begriff auf, der insbesondere auf Politiker und Kassenfunktionäre eine geradezu magische Anziehungskraft auszuüben scheint: die „medizinische Notwendigkeit“. Es handelt sich dabei um einen der zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe des Sozialgesetzbuches, die einen weiten Interpretationsspielraum eröffnen und daher geradezu prädestiniert sind, von verschiedenen Seiten für die jeweils eigenen Vorstellungen instrumentalisiert zu werden.

Kaum wurde von Ärzteseite angedeutet, daß das von den Kassen provozierte Einfrieren der Arzneimittelbudgets auf dem Stand von 1991 unweigerlich in eine Rationierung münden müsse, wurde von Krankenkassen und Politikern die bekannte Leerformel bemüht: „Alles, was medizinisch notwendig ist, muß auch auf Kassenrezept verordnet werden!“ Angesichts der ungeheuren Komplexität der modernen Medizin ziehen sich offensichtlich gerade Politiker und Kassenfunktionäre nur allzu gerne auf diese scheinbar stabile Plattform im unruhigen Meer medizinischer Versorgungsvielfalt zurück. Die Frage ist nur: Was ist „medizinisch notwendig“?

Der entscheidende Ansatz für das Verständnis der „medizinischen Notwendigkeit“ in einer gesetzlichen Krankenversicherung liegt in der Erkenntnis, daß der Variations- und Interpretationsspielraum unmittelbar abhängig ist von den jeweils herrschenden ökonomischen Bedingungen, insbesondere also der Finanzkraft des Gesundheitsversorgungssystems. Dabei besteht diese Abhängigkeit der Behandlungsspielräume von den finanziellen Ressourcen gleich in doppelter Hinsicht: sowohl hinsichtlich der Definition des Umfangs der ethisch gebotenen Maßnahmen als auch in bezug auf den Ermessensspielraum des Arztes jenseits dieser Grenze ethisch gebotener Maßnahmen.

So ist beispielsweise der Einsatz von Chemotherapeutika bei Leukämie in den meisten Entwicklungsländern aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen schlichtweg nicht darstellbar. In Osteuropa ist aus denselben Gründen die in Deutschland selbstverständliche Dialyse bei Hochbetagten faktisch nicht verfügbar, und auch hierzulande muß die Grenze der ethischen Vertretbarkeit einer Verweigerung von Behandlungsansätzen unter dem Budgetdruck des Jahres 1996 enger gezogen werden als unter den größeren finanziellen Spielräumen des Jahres 1992.

Die teilweise völlig insuffizienten KV-bezogenen Arzneimittel- und Heilmittelbudgets können sogar so gering sein, daß sie noch nicht einmal den Leistungsanspruch innerhalb der Grenzen des ethisch Unverzichtbaren und damit auch medizinisch zwingend Notwendigen abdecken (zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern im Herbst 1996). Allerdings sind die Kassenärzte auch in dem Fall, daß aufgrund der Verordnung medizinisch zwingend notwendiger Arznei- und Heilmittel eine Budgetüberschreitung droht, zur Verordnung dieser Maßnahmen verpflichtet. Hier entpuppt sich die Budgetierung vollends als verfassungswidrige Zwangsabgabe des Kassenarztes zur Mitfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.

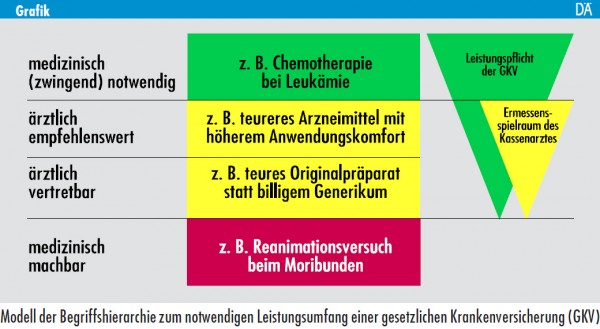

In budgetierten Systemen noch bedeutsamer sind die Einschränkungen des Ermessensspielraums des Arztes. Dabei wird zunächst offensichtlich, daß die nach dem Gebot ärztlicher Ethik notwendigen Leistungen mit dem Begriff der „zwingenden medizinischen Notwendigkeit“ übereinstimmen. Jenseits dieser Grenze beginnt der Ermessensspielraum, der insoweit auch unmittelbar den Umfang des Leistungsanspruchs des Versicherten definiert. Je geringer der finanzielle Spielraum eines Versorgungssystems ist, desto näher muß die Interpretation der „medizinischen Notwendigkeit“ an die Grenze der „zwingenden medizinischen Notwendigkeit“ im Sinne ethisch gebotener Maßnahmen rücken.

Billigstes Generikum ist ausreichend

Ist zum Beispiel die Verordnung eines bestimmten Wirkstoffs medizinisch notwendig und wählt der Arzt unter mehreren wirkstoffgleichen Arzneimitteln das billigste aus, so hat der Versicherte nur Anspruch auf dieses billigste Arzneimittel. Wünscht der Versicherte dagegen ein teureres Präparat – etwa weil er das im Krankenhaus verabreichte Arzneimittel nicht wechseln möchte –, so ist der Arzt angesichts einer fehlenden zwingenden medizinischen Notwendigkeit nicht verpflichtet, dieses vom Versicherten gewünschte, teurere Arzneimittel zu verordnen.

Ein weiteres Beispiel für die Abhängigkeit der „medizinischen Notwendigkeit“ von den verfügbaren Finanzressourcen eines Gesundheitssystems gibt die Diskussion um den Einsatz neuer Arzneimittelwirkstoffe in solchen Bereichen, in denen bereits therapeutische Möglichkeiten bestehen. Ist zum Beispiel die Verordnung eines neuartigen Arzneimittels, das nur einmal statt dreimal täglich eingenommen werden muß, dafür jedoch mehr als doppelt so teuer ist wie die für dieselbe Indikation bereits eingeführte Substanz, tatsächlich „medizinisch zwingend notwendig“? Steht also der größere Anwendungskomfort des Arzneimittels in einem angemessenen Verhältnis zum deutlich erhöhten Ressourcenverbrauch? Dies sind die Kernfragen gesundheitsökonomischer Überlegungen, die sich mit dem sogenannten „Grenznutzen“ medizinischer Behandlungsverfahren beschäftigen.

Dabei sind solche Überlegungen keineswegs unethisch. Im Gegenteil: In budgetierten und damit rationierten Gesundheitssystemen wie der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung des Jahres 1996 geben Grenznutzen-Analysen wichtige Hinweise für die Verlagerung von Finanzmitteln in Bereiche mit höherem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Auf diese Weise können in einem budgetierten Gesundheitssystem Rationierungsüberlegungen gerade auch ethisch begründet und legitimiert sein. Andererseits können solche Analysen auch Bereiche aufzeigen, in denen angesichts eindeutig belegter Effizienzsteigerungen Budgetanhebungen erforderlich sind.

Die Durchsetzung des Prinzips der „Therapiefreiheit“ des Arztes setzt angesichts der Dynamik des medizinischen Fortschritts und der demographischen Entwicklung ein finanziell weitgehend unbegrenztes Gesundheitswesen voraus. Im Korsett einer budgetierten gesetzlichen Krankenversicherung ist dagegen für die Ärzteschaft die Durchsetzung dieses Prinzips derzeit nur um den Preis der Existenzgefährdung (Budgethaftung!) möglich.

Auch die betroffenen Zweige der Gerichtsbarkeit, namentlich die Zivil-und Sozialgerichte, die in der Vergangenheit durch eine immer extensivere Auslegung der Versicherten- und Patientenansprüche die existentielle Krise der gesetzlichen Krankenversicherung mitverursacht und damit – ungewollt, aber dennoch wirkungsvoll – das Sozialstaatsprinzip in Frage gestellt haben, werden umdenken müssen. Entscheidungen in Einzelfragen werden künftig immer zu berücksichtigen haben, ob nicht diese Entscheidung die offensichtlich abnehmende Finanzkraft des Gesundheitssystems überfordert und damit zum Zusammenbruch dieses Versorgungssystems – mit unabsehbaren Folgen für alle Beteiligten – beitragen wird.

Zwei-Klassen-Medizin als Budgetfolge

Auch wenn diese Zusammenhänge ganz unzweideutig Aspekte einer Rationierung und damit einer „Zwei-Klassen-Medizin“ aufweisen, so sollte gerade angesichts des übergeordneten Ziels eines Erhalts der solidarischen Krankenversicherung hier nicht vergessen werden: Die unterschiedliche Verteilung der Bedürfnisse und insbesondere die unterschiedliche Beurteilung des Stellenwertes der eigenen Gesundheit gehören zu den Grunderfahrungen unserer Gesellschaft. Wäre dem nicht so, gäbe es keine Raucher, keine Alkoholiker, keine Drachenflieger und auch keine Rennfahrer. Auch müßte die Illusion einer völligen Gleichverteilung von Gesundheitsgütern letztlich beispielsweise in die Forderung münden, wegen der erwiesenen Einkommensabhängigkeit von Gesundheitszustand und Lebenserwartung allen Bürgern ein Mindesteinkommen von zum Beispiel 5 000 DM zu garantieren.

Politik muß Farbe bekennen

Um diesen Sachverhalt auch sprachlich zur Geltung zu bringen, ist der angesichts strikt limitierter Finanzmittel unbrauchbare, da unscharfe Begriff der „medizinischen Notwendigkeit“ zu trennen in „medizinisch zwingend notwendig“ (als Synonym für den nicht weiter disponiblen Anspruch auf „Kernleistungen“ in der gesetzlichen Krankenversicherung) und „ärztlich empfehlenswert“ (jedoch nicht medizinisch zwingend notwendig) auf der anderen Seite (siehe Grafik).

In Zeiten unbegrenzter finanzieller Ressourcen waren die Begriffe „ärztlich empfehlenswert“ und „medizinisch notwendig“ weitgehend deckungsgleich. Deswegen geht der Vorwurf von Politik und Krankenkassen, die tatsächlich erzielbaren Einsparungen zeigten, daß die Kassenärzte in der Vergangenheit zuviel medizinisch nicht Notwendiges verordnet hätten, vollständig in die Irre. Hierbei wird der Ermessensspielraum in der Abgrenzung zwischen der ärztlich empfehlenswerten und der medizinisch (zwingend) notwendigen Behandlung schlichtweg übersehen.

Diese Darstellung zeigt auch, daß es letztlich nicht angehen kann, in einer gesetzlichen Krankenversicherung mit mehr als 70 Millionen Versicherten den Umfang des Leistungsanspruchs dieser Versicherten jenseits des medizinisch unbedingt Notwendigen ganz in das Ermessen des einzelnen Arztes zu stellen. Für die Ärzteschaft ist es inakzeptabel, daß ihr in dieser „Grauzone“ des ärztlich Empfehlenswerten jenseits der zwingenden Notwendigkeit die Rolle des „Rationierers“ aufgebürdet werden soll – eine Rolle, welche die Patient-Arzt-Beziehung als den Eckpfeiler jedes Gesundheitssystems massiv gefährdet. Ungeachtet der ethischen Dimension eines solchen permanenten Triage-Konflikts ist diese Aufgabe für den Arzt auch deswegen unerfüllbar, weil die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen absolut kontraproduktiv sind. Der Wettbewerb der Krankenkassen, die „Chipkarten- Souveränität“ des Patienten und nicht zuletzt der Wettbewerb der Ärzte untereinander müssen dazu führen, daß die von Politik und Krankenkassen in diesem Segment postulierten Wirtschaftlichkeitsreserven vorläufig reine Luftbuchungen bleiben.

Die Gesundheitspolitik ist in dieser Situation gefordert, eindeutige leistungsrechtliche Vorgaben zu machen, was außerhalb einer medizinisch unbedingt notwendigen Versorgung weiterhin von den Krankenkassen finanziert und was definitiv ausgeschlossen werden soll. Fliehen die politisch Verantwortlichen dagegen weiterhin in die Illusion der vermeintlichen Ordnungskraft des Kriteriums der „medizinischen Notwendigkeit“ und bleiben die leistungsrechtlichen Unklarheiten unter massiven Budgetzwängen auf diese Weise bestehen, so droht das Versorgungssystem in kürzester Zeit in einem Sumpf von Risikoselektion, Erpreßbarkeit und Günstlingswirtschaft unterzugehen.

Politik und Krankenkassen müssen endlich zur Kenntnis nehmen, daß sie gerade mit der Einführung der Budgetierung selbst maßgeblich dazu beigetragen haben, daß nicht mehr alles, was ärztlich empfehlenswert ist, den gesetzlich Krankenversicherten zur Verfügung gestellt werden kann. Die Metapher von der „medizinischen Notwendigkeit“, die in jüngster Zeit gerade von Politik und Krankenkassen offensichtlich wieder einmal als „Nasenring“ mißbraucht werden soll, um daran den Kassenarzt wie einen Tanzbär in der Arena des Gesundheitswesens vorzuführen, hat für diesen Zweck endgültig ausgedient.

Verfasser

Dr. med. Lothar Krimmel

Quellenangabe

KRIMMEL, Dr. med. Lothar: Was ist „medizinisch notwendig“? Ambulante Versorgung unter Budgetzwang. In: Deutsches Ärzteblatt (Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, 50859 Köln), Jg. 94, Heft 1-2, 6. Januar 1997, S. A-20-A-23.

Download des Original-Artikels