Perspektiven der Arzneimittelversorgung im Jahr 2000

Das Szenario für die Zukunft der Arzneimittelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ist derzeit so unübersichtlich wie selten zuvor. Dies liegt insbesondere daran, daß die beiden für die Arzneimittelausgaben in der GKV bestimmenden Einflußfaktoren, nämlich die ausgabensteigernden Schubkräfte in Gestalt von Morbidität und Innovation einerseits und die gesetzlichen Regelungen zur Kostendämpfung andererseits, sich im Jahre 1999 wie niemals zuvor konträr gegenüberstehen. Auch wenn der neue Slogan rotgrüner Gesundheitspolitik („Weniger Geld, dafür mehr Qualität“) aufgrund der ihm innewohnenden Vereinfachung der komplexen Versorgungszusammenhänge des Gesundheitswesens sofort zahlreiche Anhänger fand, war doch im Grunde allen Beteiligten klar, daß so einfach die Quadratur des Kreises in der Gesundheitspolitik nicht gelingen konnte.

Eskalieren mußte dieser Konflikt, als mit dem auf Entsolidarisierung zielenden Vorschaltgesetz vom Dezember 1998 von einigen wenigen beamteten Schlüsselfiguren und faktisch ohne Kontrolle durch die SPD-Fraktion im Bundestag anonyme Kollektivbudgets für die Arznei- und Heilmittelversorgung mit ausschließlicher Belastung der Kassenärzte auf unbestimmte Zeit wiedereingeführt wurden. Daß diese gegenüber 1998 deutlich abgesenkten Budgets gar nicht einhaltbar sein konnten, weil angesichts der enormen Morbidiäts- und Innovationsdynamik selbst ein Nullwachstum unrealistisch war, interessierte zunächst offensichtlich niemanden. Im Gegenteil: Mit der unvertretbaren Signalwirkung einer Zuzahlungsabsenkung gossen die Verantwortlichen zusätzlich Öl ins Feuer. Damit war ein Gemisch angesetzt, welches so explosiv war, daß ein Morbiditätsfunke in Gestalt der Grippewelle des Frühjahres ausreichte, um die gesamte Budgetsystematik zu sprengen.

Vor diesem Hintergrund war es nur konsequent, daß die Kassenärztliche Bundesvereinigung im Sommer auf den vorzeitigen Budgetaufbrauch in zahlreichen Kassenärztlichen Vereinigungen aufmerksam machte. Alle Drohungen mit möglichen aufsichtsrechtlichen Schritten konnten die klare Rechtsposition der Kassenärzte nicht erschüttern: Der Leistungsanspruch der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung ist keineswegs absolut, sondern wird durch starre Kollektivbudgets in dem Sinne relativiert, daß die Kassenärztlichen Vereinigungen berechtigt sind, den Kassenärzten Empfehlungen zur Orientierung der Verordnungsweise an den Kriterien der Dringlichkeit und der medizinischen Priorität zu geben. Mit anderen Worten: Ein offensichtlich zu knapp bemessenes Kollektivbudget führt zwangsläufig zur Einschränkung des Leistungsanspruchs des Versicherten im Form von Wartelisten und Verordnungsverweigerungen bei nicht zwingend notwendigen Arznei- und Heilmitteln.

Am Abgrund der Rationierung

Im Sommer 1999 blickte die gesetzliche Krankenversicherung somit erstmals und ganz unvermittelt in den Abgrund budgetbedingter Rationierung. Es zeigte sich, daß die anonymen Kollektivbudgets – ganz unabhängig von der ihnen innewohnenden Groteske einseitiger Verantwortungsverschiebung zu Lasten der Kassenärzte – ein hervorragendes Instrument sind, einer breiten Öffentlichkeit Rationierung nicht nur verständlich zu machen, sondern auch an geeigneten Beispielen zu verdeutlichen. Damit hatten die überstürzt wiedereingeführten Budgets nicht nur ihr ohnehin unrealistisches Ziel der Kostendämpfung verfehlt, sondern darüber hinaus auch die gesetzliche Krankenversicherung in ihren Grundfesten erschüttert. Mit der Umwandlung des KBV-Notprogramms in ein „gemeinsames Aktionsprogramm“ von KBV, Bundesministerium für Gesundheit und Spitzenverbänden der Krankenkassen, war zunächst einmal – bis auf den Begriff der Wartelisten – keine inhaltliche Änderung verbunden. Daß die Ministerin dies mit der völlig falschen Botschaft begleitete, das Notprogramm sei „vom Tisch“, bescherte ihr angesichts der Reaktionslosigkeit der Ärzteseite sowohl einen Punktsieg in den Medien als auch die „Lufthoheit an den Stammtischen“.

Beim lesen der abgestimmten Textfassung des „gemeinsamen Notprogramms“ kann der Eindruck entstehen, daß die Vertreter der Kassenärzte im Sinne eines vertragspolitischen „Helfersyndroms“ den Krankenkassen und dem BMG in zahlreichen Punkten aus der selbstverschuldeten Rationierungspatsche geholfen haben. Da mit den allgemeinen Floskeln des „gemeinsamen Aktionsprogramms“ allenfalls geringfügige Einsparungen, niemals aber die zur Budgeteinhaltung notwendigen 3,3 Mrd. DM erzielt werden können, droht den Kassenärzten mit dieser Aktion ein strategisches Dilemma. Zum einen ist das Papier voll mit Beispielen der Selbstanklage, wo überall angebliche Wirtschaftlichkeitsreserven von einzelnen Ärzten noch nicht ausgeschöpft worden sind. Zum anderen erfolgt aber kein Hinweis auf die Unsinnigkeit der Budgets, auf die Zwangsläufigkeit budgetbedingter Rationierung und auf die Unstimmigkeit der von den Krankenkassen im Vorfeld immer wieder behaupteten Einsparpotentiale. Auf diese Weise könnte nicht nur das Budget indirekt anerkannt, sondern darüber hinaus auch der Anspruch auf die zwingend notwendige gesetzliche Budgetanhebung gem. § 84 Abs. 5 SGB V in Frage gestellt werden. Zudem kann das „gemeinsame Aktionsprogramm“ als grundsätzliche Bestätigung der Budgetphilosophie mißverstanden werden, mit allen Folgen für künftige Gesetzgebungsverfahren.

Bemerkenswert sind die Ausführungen zu einzelnen Komponenten des Aktionsprogramms. So ist sowohl in der gemeinsamen Erklärung vom 17. August 1999 als auch in der Überschrift zu Abschnitt 2 des Aktionsprogramms davon die Rede, daß Generikaverordnungen auf die Arzneimittel „im unteren Preisdrittel“ begrenzt werden sollen. Im weiteren Verlauf wird dann jedoch – ohne irgendeine Erklärung – nur noch vom „unteren Drittel des Marktsegments“ gesprochen. Dies ist etwas völlig anderes, da das untere Preisdrittel im Regelfall nicht dem unteren Drittel des Marktsegmentes entspricht, sondern teilweise eine deutlich geringere Marktabdeckung ausmacht, die bei einigen Wirkstoffen bis unter 1 Prozent reicht. Auch hier kann der Eindruck eines vertragspolitischen „Helfersyndroms“ entstehen, da zur Entlastung der Krankenkassen schlichtweg unterschlagen wurde, daß bei der ursprünglich geforderten Beschränkung auf das untere Preisdrittel die Versorgung der Versicherten nicht mehr gewährleistet wäre. Dies wäre nicht weiter schlimm, wenn in demselben Papier die Unsinnigkeit entsprechender Einsparforderungen der Krankenkassen im Generikabereich dokumentiert würde. Da dem jedoch nicht so ist, können die Krankenkassen wider besseren Wissens weiter behaupten, im Generikabereich seien bis zu 2,7 Mrd. DM an Einsparpotential. Dieses „Einsparpotential“ wohlgemerkt ergäbe sich nur für den völlig undenkbaren Fall, daß die Kassenärzte auf Kassenrezept stets nur das billigste Generikum mit einer Marktdeckung im Promillbereich verordnen und alle anderen Arzneimittel mit höherem Preis nur noch auf Privatrezept verschreiben würden.

Aktionsprogramm ist kaum praktikabel

Im Hinblick auf die Praktikabilität für den Kassenarzt ist der Umstellungshinweis auf Arzneimittel im unteren Drittel des Marktsegments unbefriedigend. Es fehlt jeder Hinweis darauf, ab welchem Preis dieses unteren Drittel bei den einzelnen Wirkstoffen erreicht wird. Daß dann auf der Übersichtsseite das angebliche Einsparpotential an eben jenem Preis an der unteren Drittelgrenze des Marktsegmentes orientiert wird, muß angesichts der fehlenden Aufführung dieses Preises fast schon als Provokation gewertet werden.

Konkretes Einsparpotential ist auch aus den Formulierungen zu den sogenannten „Bagatellarzneimitteln“ nicht zu erkennen. Insbesondere der noch im Juni erhobene Vorwurf von Ministerin Fischer, die Kassenärzte würden für 630 Mio. DM jährlich auf Kassenrezept Arzneimittel verordnen, die eigentlich gesetzlich gar nicht verordnet werden dürften, erweist sich als schlichtweg falsch. Niemand hat jemals nachgewiesen, daß die entsprechenden Verordnungsvolumina nicht auf die Ausnahme-Indikationen entfallen, die das Gesetz ausdrücklich zuläßt. Lediglich für den Bereich der Abführmittel (Laxantien) sind keine gesetzlichen Ausnahmen vorgesehen. Die strikte Anwendung des Gesetzes würde jedoch bedeuten, daß selbst bei Tumorpatienten, die aufgrund einer zwingend notwendigen Schmerztherapie mit Opiaten unter erheblicher Verstopfung leiden, Abführmittel nur noch auf Privatrezept erhalten dürften. Wenn die Kassenärzte dies unter dem Aspekt der Humanität bislang nicht gemacht haben, so zeigt sich an diesem Beispiel, wie absurd und unanständig der Vorwurf ist, im Bereich der sogenannten „Bagatellarzneimittel“ würden die Kassenärzte das „Geld der Krankenkassen“ vergeuden. Im „gemeinsamen Aktionsprogramm“ werden eben diese Hintergründe jedoch ausgeblendet, so daß unklar ist, was von den Kassenärzten eigentlich eingespart werden soll. Was stattdessen bleibt, ist auch hier der Eindruck eines vertragspolitischen „Helfersyndroms“, das nicht etwa die absurden Verschwendungsvorwürfe von BMG und Krankenkassen aufgegriffen hat, sondern im Gegenteil auch in diesem Punkt mit unkonkreten Aussagen undefinierbare Einsparungen abfordert und damit den Budgetgedanken festigt.

„Umstritten“: ein umstrittener Begriff

Im Hinblick auf die sogenannten „umstrittenen“ Arzneimittel haben sich die Kassenärzte mit dem „gemeinsamen Notprogramm“ auf einen Terminus verpflichtet, der selbst so umstritten ist, wie kaum eine andere Bezeichnung in der Medizin. Am Beispiel der größten Wirkstoffgruppe unter diesen „umstrittenen“ Arzneimitteln, nämlich den Mukolytika und Expektorantien, läßt sich zeigen, daß hier eine selbst nicht kontrollierte Gruppe von Pharmakologen Vorgaben gemacht hat, die in der Praxis kaum anwendbar sind. Entweder sind nämlich schleimlösende Substanzen z.B. für die Behandlung der Bronchitis im Kindesalter wirksam oder sie sind es nicht. Wenn diejenigen, die auf Seiten von Politik und Krankenkassen die Arzneimittelbudgets festlegen, behaupten, diese Substanzen seien unwirksam und müßten daher im Budget als Einsparreserve berücksichtigt werden, dann sollten die betreffenden Arzneimittel auch grundsätzlich nur noch auf Privatrezept verordnungsfähig sein. Es ist dagegen inakzeptabel, daß auch im „gemeinsamen Aktionsprogramm“ diese Mittel grundsätzlich desavouiert werden, nur um sich um die Frage der Leistungspflicht herumzudrücken und damit die Entscheidung über die Verordnung im Einzelfall und die Regreßverantwortung ausschließlich beim Kassenarzt abzuladen.

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Arzneimitteltherapie ist die mit dem Aktionsprogramm erneut erfolgte Verunglimpfung von sogenannten „Schrittinnovationen“, die von Seiten der Krankenkassen abfällig auch als „Me too-Produkte“ bezeichnet werden. Anstatt die medizinischen Vorteile einer möglichen Auswahl unterschiedlicher Wirkstoffe derselben Substanzgruppe für eine individuelle Therapie anzuerkennen, wird die hierauf gerichtete Innovationskraft der Arzneimittelhersteller in pauschaler Weise abgewertet, wenn es z.B. heißt: „Der Vorteil der Neuentwicklung gegenüber den bisherigen Substanzen ist jedoch nicht erwiesen oder nur grenzwertig bzw. bestimmten klinischen Situationen vorbehalten.“ Es sei „auch ökonomisch abzuwägen, ob z.B. der Vorteil einer einmal täglichen Applikation den höheren Preis gegenüber einer preisgünstigeren zweimaligen Gabe rechtfertigt“.

Anstatt also den Patienten darüber entscheiden zu lassen, ob er für eine komfortablere oder vielleicht mit einer geringeren Nebenwirkungsrate behaftete Therapie einen höheren Preis zu zahlen bereit ist, soll der Arzt jeweils eine „Grenznutzen-Entscheidung“ treffen, ohne hierfür klare Parameter in die Hand zu bekommen. Wieviel mehr darf ein Wirkstoff mit einer um 10 Prozent niedrigeren Nebenwirkungsrate denn kosten, daß er noch auf Kassenrezept und nicht ausschließlich auf Privatrezept verordnet werden kann? Wieviel darf die Vermeidung eines Herzinfarkts oder Hirnschlags kosten, damit die darauf ausgerichteten Arzneimittel auf Kassenrezept verordnet werden können? In den USA gibt es hierfür bereits klare Vorstellungen, welche die budgetbedingte Rationierung deutlich erkennbar machen. Mit dem „gemeinsamen Aktionsprogramm“ wurden doch auch in diesem Punkt Politik und Krankenkassen aus der Verpflichtung entlassen, eindeutig Farbe zu bekennen.

Vom Aktionsprogramm zur „IGEL-Liste“

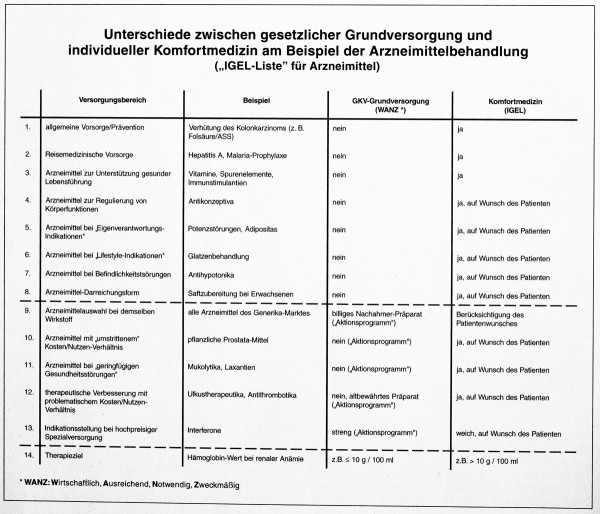

Das „gemeinsame Aktionsprogramm“ ist durch Formulierungen, die sich im Nebulösen verlieren, an dem Anspruch gescheitert, nennenswerte Einsparreserven aufzuzeigen. Darüber hinaus haben es die Kassenärzte mit diesem Aktionsprogramm offensichtlich aufgegeben, die Rationierungseffekte anonymer, ausschließlich auf Kostendämpfung zielender Kollektivbudgets zu verdeutlichen. Dennoch läßt sich aus dem Aktionsprogramm eine Tendenz für die Entwicklung des Leistungsrechts im GKV-Arzneimittelmarkt erkennen. Den bereits heute wahrnehmbaren leistungsrechtlichen Einschränkungen insbesondere im Hinblick auf die Prävention von Krankheiten werden nämlich mit dem Aktionsprogramm weitere Bereiche hinzugefügt. In Anlehnung an den im Hinblick auf die Differenzierung ärztlicher Leistungen verwendeten Begriff muß es daher nunmehr als gerechtfertigt angesehen werden, auch im Arzneimittelsektor „individuelle Gesundheitsleistungen“ gegenüber den verbleibenden Kassenleistungen abzugrenzen. In der Abbildung auf der folgenden Seite ist eine erste Grobstruktur dieser „IGEL-Liste für Arzneimittel“ skizziert.

Allen Unterpunkten gemeinsam ist das Kriterium, daß bei der Auswahl der betreffenden Arzneimittel die Ausübung des individuellen Entscheidungsrecht des Patienten einbezogen wird, was in der gesetzlichen Krankenversicherung – zumal angesichts zunehmenden Drucks von Kollektiv-, Individual- und Integrationsbudgets – nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich ist. Während die ersten 13 Punkte dieser „IGEL-Liste“ bereits heute Realität sind; betrifft der 14. Punkt mit der Indikationsstellung hinsichtlich der gewünschten Einstellung auf therapeutische Zielgrößen einen sehr großen Handlungsbereich, dessen Konkretisierung derzeit erst in den Anfängen begriffen ist, der künftig jedoch eine immer größere Rolle spielen wird. Ist beispielsweise der in einer höheren körperlichen Leistungsfähigkeit liegende Grenznutzen eines von 10 auf 11 g/100 ml angehobenen Konzentration des roten Blutfarbstoffs (Hämoglobin) angesichts der damit verbundenen enormen Arzneimittelkosten unter den allgemeinen Sparzwängen und dem konkreten Druck von Arzneimittelbudgets und Richtgrößen noch „notwendig“ im Sinne des Sozialgesetzbuchs? Oder sind 10 g/100 ml doch eher – wiederum in der Sprache des Sozialgesetzbuches – „ausreichend und wirtschaftlich“. Ähnliche Fragen im Hinblick auf therapeutische Zielparameter lassen sich etwa für die Behandlung des Hochdrucks und die Behandlung von Fettstoffwechselstörungen stellen.

Es ist unmittelbar einsichtig, daß insbesondere die große Zahl der freiwillig Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht bereit sein wird, sich auf die unter Budgetdruck zwangsläufig einstellende Verarmung der Optionen in der Arzneimittelbehandlung einzulassen. Dies betrifft sowohl die gesetzlich ausgeschlossenen (z.B. Prävention mit Arzneimitteln, Bagatellarzneimittel) als auch die in der GKV verfemten Arzneimittel (z.B. Originalpräparate, „umstrittene“ Arzneimittel, „Schrittinnovationen“). Auch im Hinblick auf die rasche Weitergabe des medizinischen Fortschritts besteht bei diesen Versicherten ein hoher Erwartungsdruck, dem in der gesetzlichen Krankenversicherung angesichts der mit Budgets und Richtgrößen verbundenen Restriktionen nicht mehr im gewünschten Maße entsprochen werden kann, so daß die betreffenden Versicherten nach einem zusätzlichen Schutz vor budgetbedingter Rationierung Ausschau halten. Es ist daher nur natürlich, wenn demnächst private Zusatzversicherungen nicht nur für den Bereich der ambulanten ärztlichen Behandlung, sondern auch für die Arzneimittelbehandlung angeboten werden. Dabei könnte vielleicht nicht die gesamte „IGEL-Liste für Arzneimittel“, wohl aber der für die Wahlentscheidung der Versicherten relevante, von budgetbedingter Rationierung besonders betroffene Teil der Arzneimittelversorgung zum Gegenstand eines Angebots der privaten Zusatzversicherung gemacht werden.

Unterschiede zwischen gesetzlicher Grundversorgung und individueller Komfortmedizin am Beispiel der Arzneimittelbehandlung

(„IGEL-Liste” für Arzneimittel)

Wachstum auch im GKV-Arzneimittelmarkt

Angesichts der enormen Dynamik von Morbidität und Innovationen gerade in den unverrückbaren Kernbereichen der GKV-Arzneimittelversorgung ist absehbar, daß – bei aller Entlastung durch eine „IGEL-Liste“ für Arzneimittel – die Arzneimittelausgaben auch im GKV-Bereich weiter zunehmen werden. Der milliardenschwere Nachholbedarf in zahlreichen Versorgungsbereichen (z.B. Diabetis mellitus, Multiple Sklerose, Schmerztherapie) wird dafür sorgen, daß die Ausgabenzunahme – gemessen an der Ausgabenentwicklung in den übrigen GKV-Bereichen – sogar überproportional verlaufen muß. Angesichts der überdurchschnittlichen Problemlösungskraft der modernen Arzneimitteltherapie ist es nicht unwahrscheinlich, daß der unter Budgetdruck undifferenziert von 15,9 Prozent auf 13,4 Prozent herabgesunkene Anteil der Arzneimittelausgaben an den GKV-Leistungsausgaben bald wieder sein altes Niveau erreichen und sogar darüber hinausgehen wird. Bei hierdurch zunehmend möglicher Reduzierung von Krankenhausaufenthalten auf die unverzichtbaren Indikationen für eine stationäre Behandlung wird daneben auch Raum bleiben für einen Ausbau der ambulanten kassenärztlichen Versorgung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung.

Vor diesem Hintergrund ist es wenig überzeugend, wenn im Rahmen der Diskussion um eine GKV-Gesundheitsreform 2000 von der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen am Gedanken der Arzneimittelbudgets festgehalten wird. Geradezu absurd wirkt dabei eine Begründung, welche auf Argumenten aus einer mehr als 20 Jahren alten ideologischen Mottenkiste aufbaut. So wird von Vertretern der Regierungskoalition unbeirrt weiterhin die Behauptung aufgestellt, anonyme Kollektivbudgets mit ausschließlicher Belastung der Kassenärzte seien bereits deswegen gerechtfertigt, weil jedes Jahr Arzneimittelmüll in Milliardenhöhe anfalle. Diese Koalitionspolitiker haben möglicherweise übersehen, daß sie selbst, und nicht etwa die Kassenärzte, die Hauptverursacher des Arzneimittelmülls sind:

- Die Kassenärzte haben bereits seit Jahren gefordert, die Beipackzettel in den Arzneimittelpackungen so zu gestalten, daß die Patienten nicht verstört werden und trotz gegebener Indikation auf die Medikamenteneinnahme verzichten. Die Bundesregierung und die Regierungskoalitionen haben auch in diesem Punkt bislang nicht einmal ansatzweise ihre Hausaufgaben gemacht und damit jeden Anspruch verloren, den dadurch entstehenden Arzneimittelmüll den Kassenärzten anzulasten.

- Die Kassenärzte fordern ebenfalls seit Jahren, bei der Neueinstellung oder Umstellung einer Arzneimitteltherapie die benötigten Arzneimittel auseinzeln zu können, damit z.B. bei Therapieabbruch aufgrund von Unverträglichkeit nicht eine unnötig hohe Erstmenge verordnet werden muß. Auch in diesem Punkt hat sich die Politik mit fadenscheinigen Begründungen bisher verweigert und ist somit auch hauptverantwortlich für diesen Teil des Arzneimittelmülls.

- Die Kassenärzte haben schließlich auch davor gewarnt, die Zuzahlungshöhen für die drei unterschiedlichen Packungsgrößen (N1, N2, N3) weiter anzugleichen und damit den Druck auf die Verordnung größerer und damit auch teurer Packungen zu erhöhen. Dennoch hat die Regierungskoalition unter vorgeschobener Inanspruchnahme sozialer Motive mit 8, 9 und 10 DM die Zuzahlungshöhen einander weiter angenähert und damit einen natürlichen Druck auf die Verordnung der jeweils größeren Packung ausgelöst. Auch dieser Teil des Arzneimittelmüll-Problems geht somit ausschließlich auf das Konto von Bundesregierung und Koalitionsfraktionen.

Daher bleibt es dabei: Anonyme Kollektivbudgets führen zu Rationierung und stehen daher einer sinnvollen Weiterentwicklung der Arzneimittelversorgung und auch einer hierdurch möglichen Entlastung des Krankenhaussektors entgegen. Bundesregierung und Koalitionsfraktionen müssen daher die Kollektivbudgets durch arztbezogene Richtgrößen ersetzen und darüber hinaus ihre vielfältigen Hausaufgaben insbesondere zum Abbau des Arzneimittelmüll-Problems erledigen.

Der jetzt in Berlin diskutierte „Kompromiß“, der die Budgetgrenzen belassen und die Budgetüberschreitung auf direktem Wege durch Richtgrößenprüfungen einbehalten will, ist ein im wahrsten Sinne fauler Kompromiß. Die absurde und patientenfeindliche Budgetideologie kann nicht durch Verschiebungen, die alle finanziellen Lasten auf den Allgemeinärzten und Internisten abladen, am Leben erhalten werden. Politik und Krankenkassen sollten nicht glauben, daß ihr weitgehend ungestörter ideologischer Durchmarsch beim „gemeinsamen Notprogramm“ die grundlegende Erkenntnis widerlegen könnte, daß jede kollektive Budgetierung zu undifferenzierter Rationierung führen muß. Wenn dieser Erkenntnisprozeß ein weiteres Mal verdrängt werden sollte, dann dürfte bereits in absehbarer Zeit die Anwendung der,,IGEL-Liste für Arzneimittel“ nicht zum Ausnahme-, sondern im Gegenteil zum Regelfall gehören.

Verfasser

Dr. med. Lothar Krimmel

Quellenangabe

KRIMMEL, Dr. med. Lothar: Vom Aktionsprogramm zur IGEL-Liste für Arzneimittel: Perspektiven der Arzneimittelversorgung im Jahr 2000. In: Forum für Gesellschaftspolitik (Verlag Broll & Lehr, Bonn), Oktober 1999, S. 227-231.

Download des Artikels