Ein naiver Regionalvergleich führt in die Irre und bestraft Patienten für die Wahl ihres Wohnsitzes.

In der aktuellen Diskussion zu den Arzneimittelbudgets spielt die Frage regionaler Versorgungsunterschiede eine entscheidende Rolle. Auch wenn das so genannte „Benchmarking“- Verfahren letztlich doch keine gesetzliche Verankerung erfahren hat, ist gleichwohl absehbar, dass die Krankenkassen in den anstehenden Budgetauseinandersetzungen diesen Aspekt zur Durchsetzung patientenfeindlicher Budgethöhen einsetzen werden. Während bislang von den Vertretern des Budgetgedankens die Existenz regionaler Versorgungsunterschiede rundweg bestritten wurde, zeigen neuere Daten die Unhaltbarkeit dieser Verleugnungsstrategie.

Die Haltung der Kassenärzteschaft zu den Kollektivbudgets für Arznei- und Heilmittel ist im Übrigen eindeutig:

Kollektivbudgets

- sind wegen einseitiger Belastung der Kassenärzte verfassungswidrig,

- entfalten keinerlei qualitätsbezogene Steuerungswirkung,

- sind aufgrund des Fehlens von begleitenden Daten auch in sich nicht steuerbar,

- entlasten alle übrigen Beteiligten von ihren Verantwortlichkeiten und

- können daher auch den Ausgabenanstieg nicht aufhalten.

Alle diese Argumente haben die Budgetisten in der Regierungskoalition und im Bundesgesundheitsministerium nicht davon abgehalten, den Forderungen von Kassenfunktionären nach Fortführung der verfassungswidrigen und patientenfeindlichen Kollektivbudgets nachzugeben und auch im Jahr 2000 wieder eine alleinige Kollektivhaftung der Kassenärzte vorzusehen. Selbst die sachlich nicht zu widerlegenden Einwände, dass die Budgets bereits bei ihrer erstmaligen Festlegung im Jahr 1993 völlig falsch berechnet worden sind und daher die unterschiedlichen regionalen Versorgungsnotwendigkeiten gar nicht widerspiegeln können, blieben unberücksichtigt. Von führenden Protagonisten der Budgetierungsideologie wurde im Gegenzug sogar eine äußerst befremdliche Beweislastumkehr konstruiert: Solange die Ärzte die Vermutung bestehender regionaler Versorgungsunterschiede nicht nachweisen könnten, müssten sie eben für entsprechende Budgetüberschreitungen zur Haftung gezogen werden.

Die Vorwürfe gingen sogar noch weiter: Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages, Klaus Kirschner, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Südbaden, zog aus der Tatsache, dass die Budgets in einigen Kassenärztlichen Vereinigungen eher eingehalten werden können als in anderen, den Schluss, dass dies mit der konsequenten Wahrnehmung von Steuerungsaufgaben durch die KV zusammenhänge. Im Umkehrschluss würde dies bedeuten: Nur solche KVen zählen zu den Budgetüberschreitern, in denen diese angeblichen Steuerungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen werden.

Da somit die Negierung regionaler Unterschiede des Versorgungsbedarfes nicht nur grundlegend für die Konzeption der Kollektivbudgets ist, sondern darüber hinaus auch die absehbare „Benchmarking-Strategie“ der Krankenkassen in den anstehenden Budgetverhandlungen begründen soll, ist eine Auseinandersetzung mit diesem für Patienten und Kassenärzte gleichermaßen fatalen „blinden Fleck“ der deutschen Gesundheitspolitik von herausragender Bedeutung. Da hierbei vonseiten der Regierungskoalition und der Krankenkassen die Arzneimittelausgaben in der KV Südbaden als „Königsbeweis“ herangezogen werden, ist eine Untersuchung der Versorgungsverhältnisse in dieser KV im Vergleich zu anderen Kassenärztlichen Vereinigungen von besonderem Interesse. Damit soll nicht etwa das KV-Management oder die Verordnungsweise der südbadischen Kassenärzte kritisiert, sondern lediglich gezeigt werden, dass ein naiver Regionenvergleich in die Irre führt und letztlich die Patienten für die Wahl ihres Wohnsitzes bestraft.

Regionale Morbiditätsunterschiede

Bereits im Jahre 1998 hat das Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) dargestellt, dass es erhebliche Mortalitäts- und auch Morbiditätsunterschiede im Bundesgebiet gibt, wobei insbesondere eine außergewöhnliche Morbiditätsbelastung im Bereich der neuen Bundesländer festgestellt wurde, die sich auch in der immer noch um drei Jahre niedrigeren Lebenserwartung gegenüber den alten Bundesländern ausdrückt. Es ist der Firma Novartis zu verdanken, dass diese grundlegende Studie überhaupt in Auftrag gegeben wurde, obwohl es doch eigentlich Aufgabe der Budgetisten in der Bundesregierung und bei den Krankenkassen wäre, die Wirkungen willkürlich festgelegter Budgets auf die regionale Patientenversorgung zu untersuchen.

Die Ergebnisse von IGES wurden zwischenzeitlich durch neuere Daten zum Arzneimittelverbrauch bestätigt. So kann etwa anhand des Insulin-Verbrauches je Einwohner nachgewiesen werden, dass im Hinblick auf das metabolische Syndrom und die hiermit assoziierten Begleiterkrankungen eine erhebliche Morbiditätsbelastung in den neuen Bundesländern sowie in Rheinland-Pfalz und im Saarland besteht, während in Süddeutschland eine eher unterdurchschnittliche Morbidität anzutreffen ist.

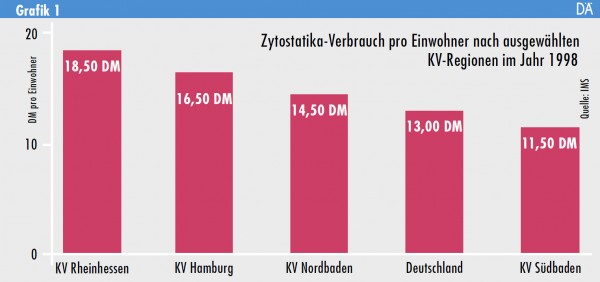

Doch auch in solchen Versorgungsbereichen, in denen regionale Morbiditätsunterschiede unwahrscheinlich sind und gleichzeitig ein „unwirtschaftlicher“ Arzneimitteleinsatz weitgehend ausgeschlossen ist, ergeben sich erstaunliche regionale Unterschiede. So ist etwa der Zytostatika-Verbrauch in der KV Hamburg um mehr als 40 Prozent höher als in der KV Südbaden (Grafik 1).

Dies hat sicherlich nichts mit einer etwa höheren Krebsmortalität in Hamburg zu tun, sondern vielmehr damit, dass in Hamburg – im Unterschied etwa zu Südbaden – eine ausgeprägte onkologische Schwerpunktversorgung für angrenzende Regionen stattfindet. Auch hier zeigt sich die Einfältigkeit und Versorgungsfeindlichkeit der Kollektivbudgets: In das Budget der Hamburger Ärzte fließen sämtliche Verordnungen ein – und zwar ganz unabhängig davon, ob die Verordnungen für Hamburger oder aber schleswig-holsteinische oder niedersächsische Versicherte veranlasst wurden.

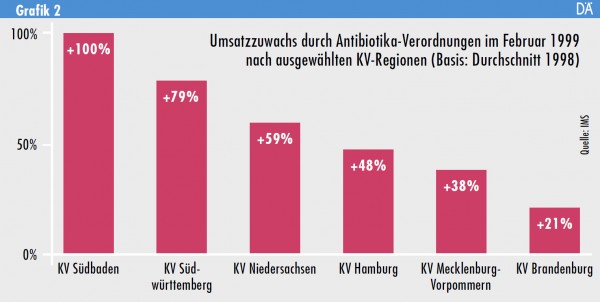

Wie wenig die These von der Budgeteinhaltung in „gut geführten“ KVen haltbar ist, zeigt sich auch am Beispiel des Anstieges der Antibiotika-Verordnungen zum Höhepunkt der Grippewelle im Februar 1999. So ragt die KV Südbaden mit einem Umsatzanstieg um 100 Prozent eindeutig hervor (Grafik 2), obwohl doch nach den Vorstellungen der Bundesgesundheitsministerin und der Koalitionsfraktionen Antibiotika-Verordnungen bei Grippeerkrankungen grundsätzlich unsinnig sind und die KV Südbaden über ein besonders erfolgreiches Management der Arzneimittelkosten verfügt.

Grafik 2:

Umsatzzuwachs durch Antibiotika-Verordnungen im Februar 1999

nach ausgewählten KV-Regionen (Basis: Durchschnitt 1998)

Vielleicht kann aber gerade der extreme Ausgabenanstieg in der „Muster-KV“ die Bundesgesundheitsministerin davon überzeugen, dass zum einen die Grippewelle doch einen erheblichen Anteil an der Ausgabenentwicklung im ersten Quartal 1999 hatte und dass zum anderen die Verordnung von Antibiotika bei Grippeerkrankungen – jedenfalls wenn man auch bei GKV-Versicherten schwere Komplikationen vermeiden will – nicht ganz so unsinnig ist.

Unterschiede innerhalb der KVen

Interessant ist schließlich auch ein Blick in die einzelnen Kreise der „Benchmark-KV“ Südbaden. So liegt der Arzneimittelverbrauch pro Einwohner in der KV Südbaden – nicht zuletzt aufgrund signifikanter Morbiditätsunterschiede – zwar unter dem Bundesdurchschnitt, jedoch gibt es noch deutlich größere Unterschiede im Arzneimittelverbrauch innerhalb der KV Südbaden. Der Verbrauch liegt nämlich etwa in Lörrach um rund 150 Prozent über den Zahlen von St. Georgen, ohne dass dies – da es sich um einen Vergleich der GKV-Ausgaben handelt – etwa durch Arzneimittel- Einkäufe Schweizer Bürger in Lörrach erklärt werden könnte. Auch diese signifikanten Unterschiede innerhalb einer KV widerlegen die These von der Steuerbarkeit der Arzneimittelausgaben durch „entschlossenes KV-Management“.

Es bleibt daher festzuhalten, dass die regionalen Unterschiede in den Arzneimittelausgaben zum größten Teil bedingt sind durch Unterschiede in der Morbidität (Beispiel Insulin) und in der Versorgungsstruktur (Beispiel Zytostatika). Diese Kriterien wurden bei der erstmaligen Budgetfestlegung in den Jahren 1993 und 1994 nicht berücksichtigt, so dass etwa die Frage der Über- oder Unterschreitung der für 1999 staatlich festgelegten Budgets von der Zufälligkeit der Erstbestimmung und nicht etwa vom Ausmaß der „Erschließung“ angeblicher Wirtschaftlichkeitsreserven abhängt. Festzustellen ist ferner, dass angesichts der Vielgestaltigkeit und Dynamik des Arzneiverordnungsgeschehens die Ausgabenentwicklung von der Kassenärztlichen Vereinigung allenfalls peripher beeinflusst werden kann. Damit kann auch die weitere These als widerlegt gelten, wonach nur solche KVen die Budgets überschreiten würden, deren Führungen nicht entschlossen genug angebliche Wirtschaftlichkeitsreserven aufdeckten.

Verfasser

Dr. med. Lothar Krimmel

Quellenangabe

KRIMMEL, Dr. med. Lothar: Regionale Versorgungsunterschiede belegt. In: Deutsches Ärzteblatt (Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, 50859 Köln), Jg. 97, Heft 4, 28. Januar 2000, S. A-152f.

Download des Original-Artikels